Plätzchen gehören in der Vorweihnachtszeit auf jeden Teller. Aus Baden-Württemberg stammen Rezepte, die zu den Favoriten im Land gehören. Unsere Redaktion hat recherchiert und eine Top-Liste für Weihnachtsgebäck erstellt, die wir im Folgenden vorstellen. Denn was wäre die Adventszeit oder das Weihnachtsfest ohne die süßen Stimmungsheber?

1. Ausstecherle

Für viele Deutsche sind die Ausstecherle, auch Butterbackes oder Butterplätzchen genannt, ein fester Bestandteil der besinnlichen Weihnachtszeit. Ihre Namen stammen schlichtweg von dem Brauch, den Teig flach auszurollen und mit meist eisernen Förmchen Motive auszustechen. In manchen Fällen kommen auch sogenannte Prägeausstecher zum Einsatz, durch die feine Linien auf die Kekse aufgedrückt werden und diese somit zum wahren Hingucker machen.

Der klassische und sehr einfache Teig besteht aus vier Grundzutaten: Mehl, häufig Weizenmehl, Zucker, Butter sowie Eier. Viele Menschen verzieren die fertigen Plätzchen noch mit Weihnachtsmotiven: Dazu verwenden sie Glasuren, flüssige oder feste Schokolade, Zuckerstreusel, Glitzer, Fondantelemente, Lebensmittelfarbe und allerlei andere essbare Dekorationsobjekte. Obwohl die Kekse derart simpel sind, gehören sie zu den absoluten Favoriten der Deutschen – ihr Geschmack scheint einfach zu überzeugen und Kindern bereitet es Freude, schöne Motive auszustechen und zu verzieren.

2. Zimtsterne

Die allseits bekannten Zimtsterne gehören ebenfalls für viele Menschen auf den weihnachtlichen Plätzchenteller. Das kleine, namensgebend sternförmige Gebäck stammt aus Schwaben und basiert auf einem simplen Mürbeteig, dessen wenige Zutaten Eischnee beziehungsweise Eiklar, Zucker, Zimt, Mehl sowie Mandeln sind. Danach wird der fertig ausgerollte Teig mit einer Glasur aus Eiweiß bestrichen, die im Backofen durch das Gerinnen keine Farbe annimmt.

Nun können die fertigen Zimtsterne schön auf einem Teller drapiert und verspeist werden – doch hierbei ist leider Vorsicht geboten: Zu viel Zimt kann aufgrund des Aromastoffes Cumarin schädlich für den Körper wirken, weswegen der Genuss besser in eingeschränkten Maßen erfolgen sollte.

3. Hildabrötchen

Hildabrötchen sind ein äußerst beliebtes Weihnachtsgebäck. Zwei runde Mürbeteig-Platten werden aufeinandergelegt, wobei die untere mit Marmelade bestrichen und in die obere ein Loch gestanzt wird. Ihre vielfältigen Namen, zum Beispiel Spitzbuben oder Johannes-Plätzchen, sorgen zu manchen Zeiten für Verwirrung: Warum hat dieses schlichte Gebäck so viele Bezeichnungen?

Werbehinweis

Tatsächlich aber haben all diese eine Herkunft. „Hildabrötchen“ stammt von der Großherzogin Hilda von Nassau, welche die Kekse angeblich gerne gebacken und verspeist habe. „Spitzbub“, was damals ein Ausdruck für Spion war, rührt von dem Loch im Keks her, durch das man die Marmelade ansehen kann. Der weitere Ausdruck „Johannes-Plätzchen“ bezieht sich auf den Bäckermeister Johannes von Redsburg, der Menschen in der Hungersnot nach dem Dreißigjährigen Krieg versorgte, indem er ihnen mit Marmelade bestrichenes, süßes Brot schenkte. Ihre Geschichte ist demnach genauso wertvoll wie ihr Geschmack: Hildabrötchen sind und bleiben sehr beliebte Plätzchen.

4. Früchtebrot

Früchtebrot ist ein altbewährter Weihnachts-Klassiker: in süßliches, dunkles Brot eingebackenes Dörrobst mit Nüssen. Die länglichen Gebäcke haben meist die Form eines kastenförmigen Brotlaibes und sind bekannt für ihren guten Geschmack sowie die sehr lange Haltbarkeit. In manchen Fällen wird das Brot äußerlich noch mit Elementen wie zusätzlichen Früchten, Nüssen oder weiterem verziert.

Besonders in Süddeutschland werden dem Grundrezept getrocknete Birnen, auch Hutzeln genannt, zugegeben, was dem Brot den charakteristischen Namen Hutzel- oder Birnenbrot gibt. Neben dieser Bezeichnung gibt es allerdings noch viele weitere, darunter Schnitzbrot oder Zelten. Ursprünglich stammt das Rezept aus dem bayerischen sowie schwäbischen Raum und beinhaltete lediglich getrocknete Birnen. Mit der Zeit entwickelte sich das Früchtebrot durch den Import neuer Früchte weiter und es wurden Sorten wie Feigen, Rosinen und Datteln hinzugefügt.

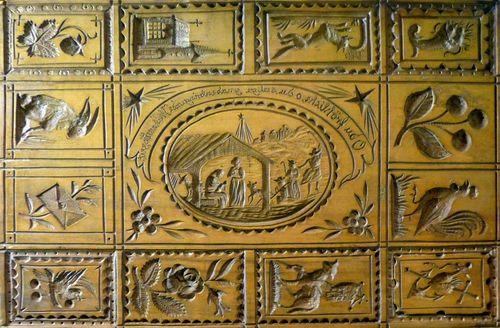

5. Springerle

Die aus einem Anis-Eierschaumteig bestehenden Springerle werden auch Anisbrötli oder Eierzucker genannt. Ihr bekanntester Name stammt vermutlich daher, dass sie beim Backen aufspringen beziehungsweise aufgehen, wobei unten eine Art Fuß entsteht.

Charakteristisch ist die Verwendung von Model für ihre Motive: Holzmodel bestehen für gewöhnlich aus Birnenholz, anderweitig wird auch gegossenes Kunstholz verwendet. Die fertigen Gebäcke sehen eher nach einem Kunstwerk als nach einem Lebensmittel aus, was von der aufwändigen Verarbeitung der Motive herrührt.

6. Albertle

Wesentlich unscheinbarer kommen die ebenfalls schwäbischen Albertle daher, die den Raum dennoch in einen herrlichen Duft hüllen. Man kennt das Gebäck auch unter dem Namen Reibeisen-Plätzchen, da in den Teig traditionell Vertiefungen mit einem Reibeisen oder einer Stricknadel gedrückt werden. Das Rezept zeichnet sich durch seine einfache Zubereitung aus, durch den Einsatz von Vanille passen diese Kekse nicht nur zu jeder Kaffeetaffel, sondern auch wunderbar in die Weihnachtszeit. In dieser Zeit können sie außerdem mit Zimt und Kardamom verfeinert werden. Nach dem Backen sollten sie bestenfalls zwei Wochen vor dem Verzehr ruhen, um ihr volles Aroma zu entfalten.

7. Wibele

Wie zwei miteinander verbundene Tropfen sehen die Wibele aus. Das Biskuitgebäck stammt aus dem Städtchen Langenburg und ist daher im fränkischen Teil Baden-Württembergs anzusiedeln. Bereits 1763 wurden sie von Jakob Christian Carl Wibel, Hofkonditor des Fürsten zu Hohenlohe-Langenburg, hergestellt. Die luftig-leichte Spezialität hat dank des Einsatzes von Vanille einen angenehm süßen Geschmack.

8. Odenwälder Dreispitz

Im äußersten Norden Baden-Württembergs ist der Dreispitz bekannt. Dieses Gebäck ist im Odenwald zu finden und erinnert nicht nur namentlich, sondern auch optisch an den gleichnamigen Hut der Odenwälder Tracht. Das Rezept ist perfekt für all die, denen herkömmliche Plätzchen oftmals zu süß sind: Der Teig besteht aus Kartoffeln, gefüllt werden die kleinen Hüte mit Pflaumenmus. Ihre Form erinnert an die sogenannten Pfaffenhütchen, die tiefer im Süden Deutschlands bekannt sind. Hier trifft jedoch klassischer Mürbeteig auf eine Füllung aus Nüssen oder Konfitüre.